新甘肃·甘肃农民报记者 何香利 文/图

制袼褙、切底、包边、粘合、圈底、纳底、槌底、打孔、制作麻绳底、串麻、千层底与麻底贴合、敲帮绱鞋……历经数十道繁复工序,才得以完成一只传统手工麻鞋;

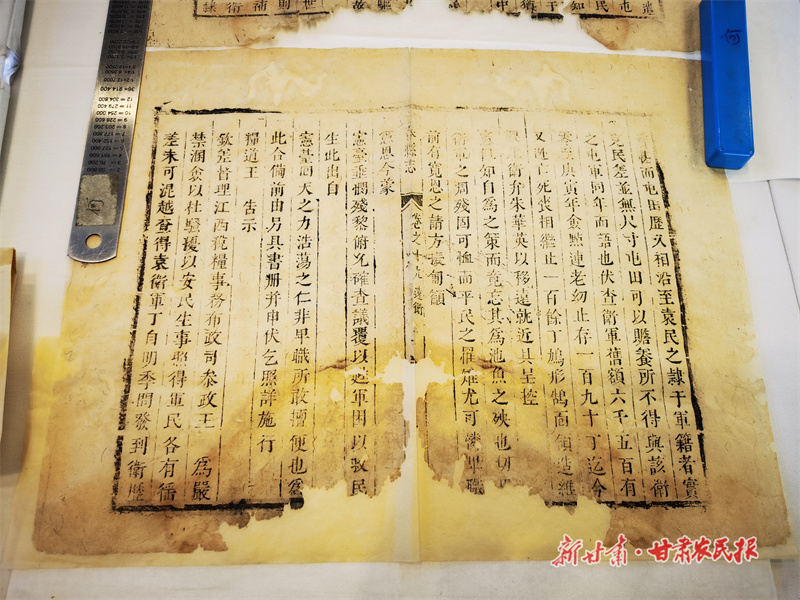

修复档案、拆分书页、检测分析、除尘去污、补纸修补、装订成册……同样需经过数十道严谨细致的工序,方能使一页古籍重获新生。

9月20日,在第三届全国职业技能大赛的绝技绝活展演现场,甘肃代表团带来的“古籍修复”项目将整个展演推向高潮,现场掌声迭起,赞叹不绝。

与此同时,一旁的甘肃技艺展馆内,一件件手工麻鞋以其质朴醇厚的工艺魅力,吸引了来自全国各地的游客,备受青睐,销售火热。

古籍“复活师”——

指尖匠心守护文明记忆

古籍,是承载千年中华文明的重要密码,是不可再生的文化瑰宝。

历经岁月侵蚀、自然老化与人为损坏,大量古籍面临脆化、虫蛀、霉变等威胁,修复工作迫在眉睫。古籍修复技艺的传承,正使得这些濒危文献一步步“复活”。

甘肃省图书馆古籍修复师何谋忠表示:“每一种古籍的破损情况各不相同,修复方法也需因‘书’制宜。尤其在面对特殊状况时,常常需要反复试验,甚至采用创新性手段。”他举例说,尼拉纸是一种极薄可透光的皮纸,常用于修补糟朽书叶,但其伸缩性较大,操作不当易起皱。此时,修复师会借助塑料薄膜等辅助材料精准定位。

何谋忠还提到,处理严重粘连的古籍尤为困难:“有些书因霉变黏结成‘书砖’,常规方法难以揭开。我们或采用开水浸烫,或上笼微蒸,待纸张纤维软化后再谨慎分离。”在多年修复实践中,团队运用了多种揭页技术,挽救了大量珍贵文献。

为传承这项珍贵技艺,自2013年起,国家图书馆设立“国家级古籍修复技艺传习中心”,并在全国成立30余家传习所。甘肃省古籍保护中心表现突出,于2025年入选国家级古籍修复中心,“古籍修复技艺”被列入省级非物质文化遗产,两人获评省级非遗代表性传承人。截至目前,该中心已修复古籍超20万页,在技艺传承与修复实践方面均具有重要影响力。

如今,以何谋忠为代表的修复师们,正带领专业团队用手艺抢救濒危古籍,让文化遗产真正“活”起来。此外,通过举办培训、开展公众科普等活动,他们也积极推广古籍修复知识,为弘扬中华优秀传统文化持续贡献力量。

麻鞋“织造人”——

千层纳底编就丝路新韵

“这鞋做工精致,一看就舒服。”

“还是小时候妈妈做的麻鞋,透气又养脚。”

……

江西游客李卉在展位前的感叹,道出了许多人共同的心声。

当传统甘谷麻鞋“豫”见全国大赛,它何以赢得如此青睐?

甘谷麻鞋作为甘肃省第四批非物质文化遗产,千年传承至今,融实用性与艺术性于一体。尤其在民国时期,其工艺达到鼎盛。它具备凉爽透气、防潮防滑、吸汗防脚气等优点,但也曾因款式传统难以吸引年轻消费者。

近年来,在“雅路人”麻鞋品牌创始人郭娟的推动下,甘谷麻鞋不断创新。她将扎染、陇绣等传统工艺融入制鞋过程,开发出防水新款,并结合丝路文化元素和地方旅游特色,使古老麻鞋焕发出全新的生命力。

“产品新、款式美、穿着舒适,是‘雅路人’麻鞋的突出特点。”郭娟介绍。目前,其产品已从西北小县城销往全国乃至海外,订单供不应求。产品线涵盖160多个品种,年产量达15万双,年产值突破1500万元。

古老手艺与新潮设计相遇,让甘谷麻鞋不仅是一种 footwear,更成为一张走向世界的文化名片。