新甘肃·甘肃农民报通讯员 陈思 文/图

周祖旧邦,古豳之地,高天厚土,泱泱家国……翻阅庆阳,一眼千年,历史悠久,文明博大。

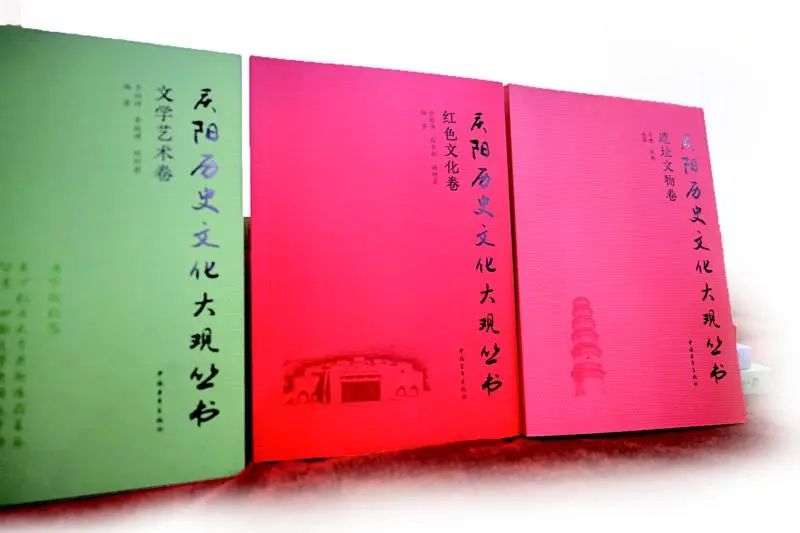

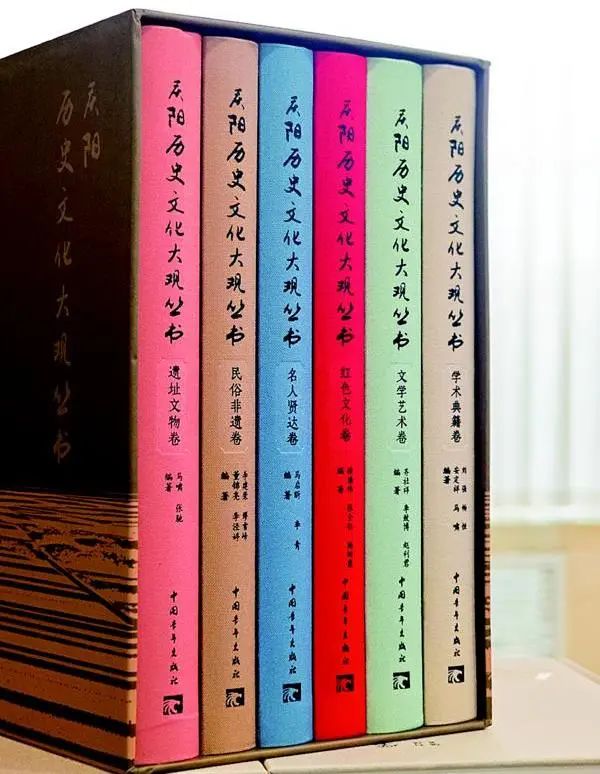

8月15日,《庆阳历史文化大观丛书》出版发行座谈会召开,由中国青年出版社出版的《庆阳历史文化大观丛书》正式面世。6册书卷,载文脉赓续,思礼让贤达,看非遗传承,娓娓道来间,让庆阳悠久历史和深厚文化底蕴凝成鲜活的庆阳史事,走进大众视野。

当严肃的学术成果转化为活泼有趣的“时代读本”,当千年史实贯通古今成为丰富生动的“庆阳记忆”,一部蕴含文化品位、富有生活气息、贴近群众心灵的大型文化精品如花引蝶,带动群贤建言。

以文化根脉“凝魂聚气”

“洋洋洒洒140万字,让我们通过书卷触摸5000年历史,感受7000年积淀,全书分6卷介绍庆阳,能深切感受到丛书编纂者充分把握尊重史实与讲好故事的关系,达到赓续历史文脉,保护文化遗产的效果。”在《庆阳历史文化大观丛书》出版发行座谈会上,十三届全国政协常委、中国作家协会副主席白庚胜体悟颇深。

以一部丛书洞见西部地区文化建设,白庚胜认为,西部省份文化建设势头强劲,此次《庆阳历史文化大观丛书》的编纂与问世,充分折射出庆阳近年来在加快经济社会发展的同时,高度重视文化建设。全书包括《遗址文物卷》《民俗非遗卷》《名人贤达卷》《红色文化卷》《文学艺术卷》《学术典籍卷》等6册,堪称西部文化建设中标志性产物与成果。

“编纂丛书不易,让书籍濡养精神,丰富群众文化生活更是重中之重。”白庚胜说,《庆阳历史文化大观丛书》是一套系统权威、规范可读的精品力作。中华民族长期以来以文明著称于世,文化可资政,可凝心铸魂,优秀的中华文化足以影响全人类。为力推这部作品面世,市委、市政府专门成立了《庆阳历史文化大观丛书》编委会,并多次召开编纂工作推进会。种种努力表明,庆阳人充满文化自信、文化自豪、文化自尊,正在源源不断守正创新,把中华文化推向一个新的高度。此次《庆阳历史文化大观丛书》出版发行是一个良好开端,庆阳应以此为契机,举办多元化的读书活动,让读者在书页中理解庆阳历史文化、人文精神。

以文化氛围塑形地方精神面貌

从一部书里探寻历史过往,追溯源流之“真”,在清华大学中文系教授周绚隆看来,文化首先应是一种底蕴,这种地域、人种和环境所形成的力量,会形成一种文化氛围。而这种文化氛围反过来会塑造一个地方的精神面貌和文化面貌。

“对过去的历史文化进行总结、反思,其实是为了更清晰地了解我们自己。当然,文化也是一种底气,可以增加一个地方的自信。”周绚隆说,对于庆阳而言,通过对地域文化、文明、历史的追溯、思考、对比,可以反观本土文化的独特性。

文化是发展的软实力。庆阳在整个甘肃经济版图中,排位靠前,无可替代,但物质文明与精神文明发展需携手同行。以史为鉴,贯通古今,传承新时代文明,对塑造一个地方的精神面貌,形成独具一格的文化品格具有重要意义。周绚隆说:“庆阳地处黄土高原,独特地理地貌使其在中国数千年历史中成为战略要地,处在军事力量拉锯、种族部落征伐、政权角逐争夺中,反复的民族之间征战,对庆阳本土文化、文明都是一种消耗。”周绚隆认为,从文化根脉来讲,庆阳是关中文化的一个向北辐射带,但庆阳人应从文化大版图里清晰找寻属于庆阳的文化定位。从民间传承到地域创新,应做更深入的研究,与我国主流文化进行对接、对比,将研究拔高层次、提高档次、挖掘深度,重塑地域文化精神风貌,形成庆阳特色的文化影响力。

以古老文明烛照庆阳文化

文明之光,烛照千古。从事考古多年的北京大学考古文博学院教授、博士生导师杭侃对庆阳历史文化向往已久。“我觉得应重视庆阳在中华文明起源中的重要性。世人都知晓不窋和岐伯,他们是我国农业和中医药始祖性人物。除了历史传说,庆阳境内的遗址所传递的文化信息、文明信息,也不可小觑。比如南佐遗址,中国古代的土建筑,正是基于‘土’延伸出来的一套语言,夯土、地坑院,这些都是非常重要的,或许早期土木建筑起源也与庆阳有关。”杭侃说,从《庆阳历史文化大观丛书》和境内遗址可以看出,庆阳历史文化传承仍在民间留有根脉,几千年前的夯土筑城与民居的夯土围墙如出一辙,传统文化中“金木水火土”的五行观念也发轫于黄土高原,在中华文明起源上具有重要意义。

令杭侃赞誉的,还有丛书中对民族融合诸要素的提炼。“比如书中关于北石窟寺的部分,可以看到佛教在北朝的时候起到了一个文化融合剂的作用,使不同民族逐步从部族血缘关系变成地缘关系。造一个石窟或一组佛像,很多人捐钱,从姓名上我们就可以看出来他们来自不同的部族,但是大家共同做了一件事。民族融合是一个综合性的因素。”杭侃说,“庆阳以古老文明传递地域文化声音,应找准新时代的文化‘生长点’,就像考古离不开图,如果在这套书的基础上再提炼出一本‘礼品书’,多配图,形成一本比较厚重的图录,可以更好地宣传庆阳。”

以“学术心”打造出“专题史”

甘肃省作家协会名誉主席马步升是土生土长的庆阳人。怀揣乡土情结,他对《庆阳历史文化大观丛书》有着独特的见解。“我觉得这是一部全面挖掘整理和评述庆阳历史文化资源的基础性工程。”马步升认为,这套丛书从主创人员名单来看,集中了庆阳各方面的专家,是庆阳历史文化基础性研究工程的一次总攻关,也是对学者学术水平的一次总检阅、总展示,反映了庆阳人民不凡的文化胸怀和文化实力。

从学术思维方面来看,整套丛书所涵盖领域轻重稳妥、取舍得当。庆阳作为中华民族源头性文化的一个重要组成部分,历史悠久,文化资源丰饶,在许多方面都有着不可替代的卓越表现。《庆阳历史文化大观丛书》紧扣时代主题,将地方历史文化资源与时代精神进行无缝对接,以历史文化源头活水浇灌时代精神田园。在整套丛书的编纂修订中,主创团队学术态度严谨,对先前研究成果有继承,也有超越。

马步升表示,丛书的体例构想比较合理,是一部专题史。丛书采用大观的形式规避了面面俱到的写史困境。总体而言,这部丛书是一部全面了解和理解庆阳历史文化的入门之书,是走进庆阳历史文化深处的路径之书,在面上有广度,在点上有深度,既有普及性和传播性,也有传承性和探索性。

以农耕文化传承庆阳基因

“《庆阳历史文化大观丛书》不仅体现了庆阳厚重的文化传统,也是甘肃省华夏文明传承创新的重要组成部分。”西北师范大学党委常委、副校长马世年说。

甘肃作为华夏文明的重要发祥地之一,孕育了史前文化、周秦文化等早期文明形态起源和形成的重要核心内容。丛书中对于陇东先周文化做了专门的记录与发掘,意义重大。历史上的周人迁徙与庆阳关系密切,正因如此,在讲先周历史文化内涵时,应更加重视陇东农耕文化。在农耕文化形成的过程中,周人特别重视礼乐。如今在庆阳大地上,仍保存着深厚的文化礼仪传承。这种礼俗制度,对理解现在的文化有很大的帮助,也是世人可以通过庆阳理解华夏文明中礼乐文化体系的一扇窗。

同时,马世年认为,这套丛书是非常好的乡土教材,读者可通过丛书认识庆阳、理解庆阳,进而热爱庆阳。“从这两个方面我们能够发掘出甘肃所具有的华夏文明的这样一个特质,同时进一步明确了庆阳在华夏文明传承当中的重要地位。我建议,在六卷本的历史文化大观的基础之上,可进行进一步地撰述,完成一部庆阳文化史。”马世年说。

以多元文化凝聚地方“吸引力”

“我重点看了丛书中民俗、红色历史、名人贤达几个部分,我觉得这本书编纂出版是庆阳文化自觉的重要举措。”中国社会学会理事、北京大学中国社会与发展研究中心研究员于长江说。

鉴以往而知前路。于长江认为,庆阳是红色革命根据地,这块土地历史上曾诞生过许多重要思想和政策,对后来国家经济建设、文化建设方面政策制定产生过重要影响。在强调新时代人文精神的当代,一个比较全面的文化历史梳理及文化建设,对社会建设和社会治理也有重要意义。“这个着重体现在招商引资方面,因为现在的产业和经济已非传统意义上的狭义商业行为,人们更看重一个地方的历史、人文、社会、文化、文明程度等综合实力。”于长江表示,《庆阳历史文化大观丛书》的出版发行,会对扩大庆阳影响力、以文化促进社会经济发展带来正向推动作用。

而从学术研究角度考虑,整套丛书的素材收集、整理、考证,除了具有重要文献价值,也为未来研究人文社会发展破了题。于长江认为,庆阳的专家学者应在这套丛书的基础上,进一步深挖庆阳独有的文化、民俗、地域精神,充分激发出驱动经济社会发展的深层力量,增强文化自信,更加自觉主动地把握和利用文化力量,走出一条物质文明和精神文明相协调的现代化新路。

以地域文化传递庆阳自信

何以文化,何以赋能?在《庆阳历史文化大观丛书》发行出版之际,上海交通大学副教授张志刚提出了这一问题。

在他看来,这套丛书的发行,是庆阳历史文化发展中的一个重大事件和重要转折点。“在人们印象中,庆阳是低调内敛的,庆阳在甘肃经济总量排第二,有丰厚的历史文化底蕴。从历史进程上来看,庆阳在中华文明发展过程中作出了重大贡献,在中华文明发展的几个重要阶段,庆阳从未缺席,但真正了解庆阳的人并不多,或者说,大家缺乏一个系统全面了解庆阳的途径。”张志刚直言,《庆阳历史文化大观丛书》的问世,意味着庆阳文化再重新崛起,向外表达。

“近年来,庆阳‘东数西算’产业发展突飞猛进,‘庆阳速度’震惊全国,算力新城,未来可期。在这一过程中,庆阳人的实干精神发挥了重要作用。”张志刚说,新的“一带一路”建设必将带来新文化和新文明的崛起,对庆阳来讲,又是可以回到舞台中心的时候。“庆阳人脚步早已遍布全国乃至全球,大家想为家乡做点事情的时候,每次都要先解释庆阳在哪儿,是个什么地方。”张志刚说,这部丛书是庆阳人介绍庆阳、外地人了解庆阳的绝佳途径,大家都可以通过阅读、学习,重新认识庆阳。

俯仰庆阳大地,先人顽强如石,坚韧如丝,绚烂如画,优雅如陶。庆阳历史文化的薪火相传,以书为引,以文载道,在万千读者眼前渐次“活”起来,历史风烟中,斯人、斯事,一冢、一窟、一窑、一山、一河、一遗址……都是庆阳人民向世界铺陈展开的传奇,都激荡着庆阳人民生生不息的文化根脉与时代使命。