在兰州的乡间地头,一座座农家书屋正悄然改变着乡村的模样:孩子们在这里汲取知识、笑声朗朗;村民们在这里学习技能、交流心得;党员们在这里研学理论、凝聚共识……

兰州市在农家书屋的建设和发展中,通过多元化的服务路径,创新性的服务模式,将农家书屋打造成滋养乡风文明、助力乡村振兴的重要阵地。

“假期不用愁没人管,孩子们在书屋里既能写作业,还能学画画、听红色故事,我们干活都踏实!”这是皋兰县农户对农家书屋最朴实的夸赞。

皋兰县聚焦“一老一小”服务重点,将农家书屋打造成少年儿童的“假期乐园”,开设寒暑假托管班,依托大学生“返家乡”实践计划,招募本地大学生担任辅导老师,围绕学习辅导、兴趣培养、自护教育等内容开展服务,既解决了农村家庭“看护难”问题,又为返乡大学生提供了社会实践平台,实现“服务儿童”与“培养青年”的双赢。如今,皋兰县的农家书屋已成为孩子们的“快乐加油站”,让假期充满了书香与欢笑。

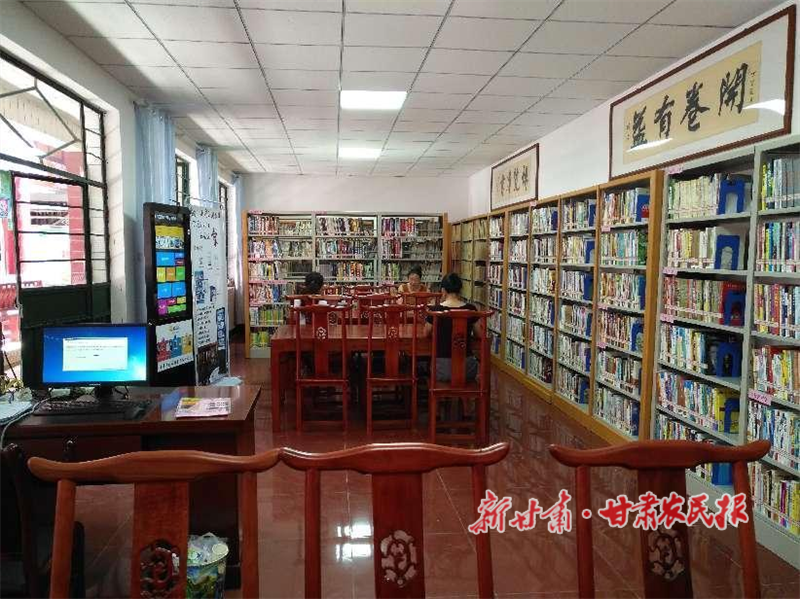

农家书屋不仅是孩子们的乐园,更是村民们日常汲取知识、涵养新风的港湾。“我们村的图书摆放整齐有序,图书种类齐全,大家劳作之余都愿意来,我也利用农闲时间读读书,关键是能看懂、真有用!”提起村里的农家书屋,农户连连称赞,喜悦之情溢于言表。

罗官村探索“农家书屋+志愿服务”模式,组建文明阅读志愿服务队,队员轮流值班保障每周开放不少于5天,每天8小时以上,不仅解决了书屋“缺人管、难维持”的难题,还通过开展农业科普、模范宣讲等活动,用乡音俚语与村民共读共学,用榜样力量带动全民阅读,为残障读者提供“送书上门”服务,让“远离牌桌、走向书桌”成为乡村新风尚。

从丰富精神生活到助力产业发展,农家书屋正成为乡村振兴的“实用引擎”。“以前种芹菜不懂防虫,损失不少;现在从书里学技术,年年丰收!”永登县龙泉寺镇龙泉村村民魏林山的经历,是农家书屋助力产业发展的生动注脚。 永登县以农家书屋为载体,结合节日开展农技培训、健康讲座,将农业科技、种植技术等书籍打造成村民的“致富宝典”,让村民既“富脑袋”又“富口袋”。村民郎优寿也是从书中获得灵感,试种南瓜成功后成为村里的种植带头人,让南瓜成为新的主导经济作物,让农家书屋真正成为“乡村振兴的文化粮仓”。 乡村振兴,既要塑形,更要铸魂。兰州多地将农家书屋与党建、红色教育深度融合,让其成为凝聚民心的“精神高地”。城关区罗官村创新“农家书屋+红色党建”模式,形成“党支部书记带党员、党员带群众”的“双带”机制,组建宣讲队用通俗语言解读党的政策、传播红色文化,让“三会一课”“主题党日”在书香中焕发新活力。红古区则通过读书日活动,组织村民学习传统节日文化、党的富民政策,让书屋成为“感党恩、跟党走”的教育阵地。从红色故事到政策解读,从历史文化到时代精神,农家书屋以丰富的内容滋养着乡村的精神土壤,为乡村振兴凝聚起同心奋进的力量。 为了让农家书屋从“基础覆盖”向“优质服务”跃升,各地还在系统化管理上下足功夫。 “现在找书像查字典一样方便,灯光也不晃眼了。”这是农家书屋升级后西固区村民的直观感受。西固区推动36个村的农家书屋成为兼具“乡土味”与“时代感”的文化枢纽:在资源整合上,将省农办配送的2.2万册图书统一编目,纳入区图书馆集群管理系统,实现城乡图书资源互联互通;在图书选配中,结合各村自然环境、民族文化等特色,精准投放农业技术、生活常识等书籍,既保留农耕文化的“根”,又注入乡村振兴的“新”。 在西固区,农家书屋不仅是6万册藏书的物理空间,更是文化传承的“精神载体”,正如诗句所咏“篱笆乘载书生气,沃野平畴满目昌”。这里既是村民学习技能的课堂,也是乡风文明的培育场,以规范高效的管理模式,为乡村文化振兴筑牢根基。 兰州市在提升农家书屋品质、拓展农家书屋特色的工作中,紧扣乡村发展脉搏,聚焦农民现实需求,贴合乡村具体实际,实现了从“有书读”到“读好书”、从“建起来”到“用起来”的跨越。这些散布乡间的“文化驿站”,不仅是知识的宝库,更是文明的窗口、致富的平台、精神的家园,它们正以润物无声的力量,绘就着兰州乡村振兴的文化新图景。(来源:文明兰州)